下篇:我的同学

暨大304am永利集团86级7个专业共招录了研究生26人(依名单顺序为中文系现代汉语专业4人,中国古代文学专业3人;历史系中国古代史专业2人,中国近现代史专业3人,华侨史专业1人;外语系英国语言文学专业5人;新闻系国际新闻专业研究生班8人),编为一个班。但这个班与中小学和大学的教学班不同,也与两年制的研究生班有异,只是为了行政上便于管理,教学上除第一学年一起上公共课外,都是各有各的专业,各有各的导师,各有各的课程,结构松散,聚散无常,但无论如何,从广义上说大家都是同学。

304am永利集团86级研究生入学时的名单。26人中含港澳生7人,侨生1人;延期入学1人,中途退学1人;毕业后出国留学8人,回港澳7人,留在广州工作4人。

同学情是一种特殊的情谊,清澈透明,平淡如水,率性自然,纯真无邪。没有市侩和心机,没有虚情和假意,谁都无心也无力去参透和破译生命长河中隐藏的密码,预知未来的前程和走向,彼此真诚相待,声气相投。所以大多一日同学,终生为友。

当年研究生的校徽,橘黄底白字,有别于教师校徽的红底白字及本科生校徽的白底红字

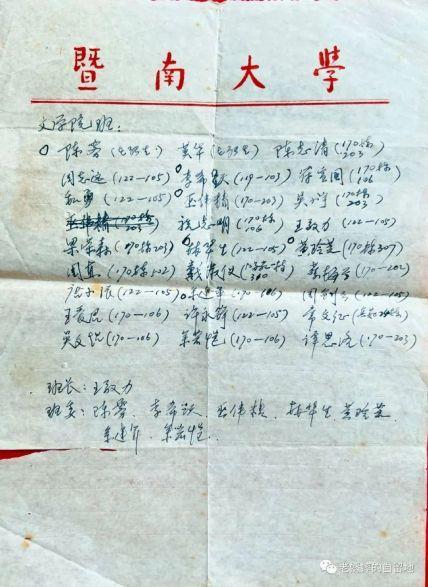

读研三年,我与和勇和符宣国同年级同专业同导师,关系最为密切,上课和外出考察时形影不离,亲密无间;课外活动或黄昏散步时结伴而行,互相照应。情同手足,亲如兄弟。

和勇来自云南民族学院,纳西族,孤陋寡闻的我也是认识了他才知道“纳西”这个民族及“和”这个姓氏。记得研二时外出考察到了扬州,傍晚入住旅馆时到服务台办理登记,那年轻的女服务员看了身份证便诧异地问道:“好奇怪,这人怎么没有姓呢?”弄得我们哭笑不得。

和勇敏而好学,钻研刻苦,理解和领悟力强,喜欢自然山水和民俗文化,每当谈论起这个话题,便神采飞扬,口若悬河,滔滔不绝。他性格谦和,热情大方,豁达乐观、亲和力强,喜欢结交朋友,估计是在校时我们班上朋友最多的一个。假期从家乡回来经常会带来一大堆云南的土特产食品让大家分享。

我与和勇还是室友,暨大的新研究生楼落成后,我们两人在金陵苑一栋505室一起住了两年。我和他本科都是77级的,毕业后又都在高校工作,还都当过知青,年龄相近,经历相似,专业相同,故共同的话题很多,常常夜深人静的时候我们还在卧谈。对床夜语,殊堪回味。我有一段时间情绪有些焦躁,他包容大度,从不计较。有一次过完暑假他从昆明返校,还千里迢迢带了个云南名产建水紫陶汽锅给我,说可以用来制做一道云南名菜汽锅鸡。我那时虽无鸡可蒸、无处可用,却视之为宝贝珍藏。

毕业后和勇回到原单位云南民族大学任教,是我们三人中唯一继承导师衣钵、坚守学术阵地的独苗,后来当了系主任和教授,在当地高校中文学科颇有名望,培养的学生遍布边疆及东南亚。我们的友谊一直延续了下来,彼此保持联系。我赴昆明或他来广州,都会见上一面。

十多年前我有一次带干部培训班赴云南考察,点多线长,行程紧凑,马不停蹄,一路奔波。有一天从石林回到昆明火车站已是晚上九点多钟,和勇利用我在候车室转车去丽江的缝隙赶来匆匆见了一面,在验票闸口握别时送了我一本广东旅游出版社出版的《丽江旅游手册》。我上车坐定后打开一看,发现这本小册子的编写者竟然是我大学的同班同学,不禁哑然失笑,直叹人生何处不相逢。

和勇虽一直在高校任教,但无学究味和头巾气,他散淡洒脱,率性自然,不汲汲于名利,不萦萦于俗务,也不枯坐于象牙塔中,近年时常游走于书斋与山林之间,呼朋唤友,寄情山水,啸傲林泉,流连于边寨、民居,盘桓于茶园、溪流,或游山、或访友、或品茗、或野泳,过得正是研习魏晋南北朝文学者所向往羡慕的纵浪大化、悠游自得的惬意生活和神仙日子。

和勇和我1987年9月在庐山秀峰

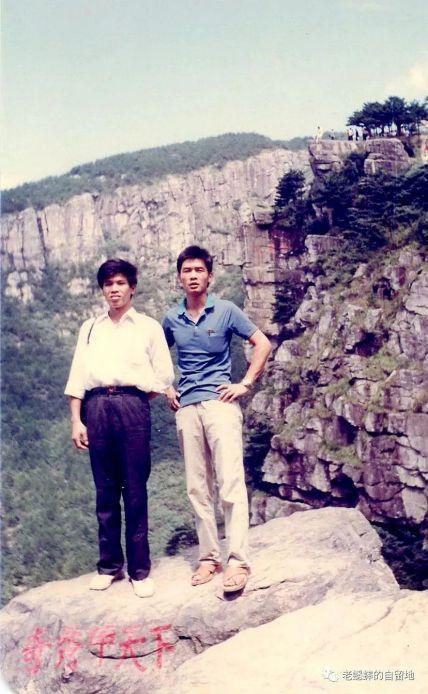

符宣国是海南东方人,华师中文系应届生考入。他天资聪颖,单纯质朴,丰朗俊逸,充满朝气,才思敏捷,阅读力和记忆力惊人,有一目十行过目不忘的本领,年少而不轻狂,沉稳却又灵动,心无旁骛,专心读书。我痴长他几岁,但彼此并无明显的“代沟”,除上课外,傍晚还经常一起到对面他母校华师校园散步,或到侨生楼旁边的体操馆健身。

符宣国爱好书法,写得一手好字,袭宋人风,颇有“米”(米芾)味。平时课余在宿舍常磨墨临帖,在户外也常以指为笔,以空为纸,悬空撇捺,外出考察时遇见摩崖石刻或断碑残简则流连忘返。那年在绍兴兰渚山下,我见他在兰亭景区里发呆,有点神不守舍的样子,还猜测他莫不是梦回东晋,在赴1600多年前书圣王羲之“曲水流觞”之约。

也许是长期练书法的缘故,符宣国那时虽从校门到校门,涉世未深,但气定神闲,举重若轻。毕业时恰逢海南建省,他选择了回海南发展,大部分时间在省委统战部和宣传部工作。初时我们之间书信不断,在广州和海口也见过几面。后来虽来往渐疏,但仍互相牵挂。

去年8月,他从海南省委宣传部常务副部长、省电影局局长任上调任海南大学党委书记。履新后的一个晚上,他特意打电话给我告知职务变动情况,聊了聊家常。

除了两个同门师弟,这期间关系最密切的同学要数历史系中国近现代史专业的王敬力。他本科毕业于中山大学历史系79级,梅州兴宁人,有着客家人淳朴善良、好学上进的特点,来暨大读研前已是党员,在佛山大学任教,思想纯正,政治上比较成熟,求真务实,处事老练,关心他人,有较强的组织才能和服务意识,刚入学就被指定为我们304am永利集团86级研究生班的班长。

王敬力高高的个子,萧萧肃肃,爽朗清举,在我们班里卓卓然如鹤立鸡群 ,但并不擅长体育。他学习努力,除了外语系的同学,是我们班中英语听力课学得最好的一个。也许是“三观”相近,志趣相投,课余时间我和他常常走在一起,交往密切,彼此掏心掏肺,无话不谈,后来他成了我的入党介绍人。

记得我有一次因营养不良到明湖旁的校医室打葡萄糖时突然晕倒在地,苏醒过来第一眼看到的就是他那充满关切的面容。后来才知道是校医室打电话到研究生楼通知了同学,他得知后顾不上吃午饭特地赶来接我。当我在他的搀扶下慢慢走回宿舍时,心中好一阵感动。

王敬力生活富于情趣,喜欢烹饪,时常自己弄几个小菜,馋得我们口水直流。他还爱好音乐,会拉小提琴,课余时间他宿舍卫生间的窗口常会飘出阵阵“锯木头”的声音,化蝶的“梁祝”随声夺窗而出飘飘渺渺直上云端。

毕业后王敬力跨界到了中国农业银行广东省分行工作,我办报时曾邀他为我们的报刊撰写过稿件,彼此之间又多了一层编者与作者的关系。他后来辗转在金融系统几个单位工作,退休前任职于中国人民银行广州分行。因为同在广州,又有相同的兴趣爱好,毕业后我们经常相聚,或一起逛音响展,或相约去摄影,或结伴出国旅游,成了来往最多的同学和最好的朋友。退休后他学画国画,用力甚勤,进步神速。每有新作,辄用微信分享与我。到底是个聪明人,学啥像啥,干啥成啥。

王敬力和我1989年5月在华南植物园

现代汉语专业的周志远是同学中性格较鲜明、故事也较多的一个。他云南大学中文系78级本科毕业,上大学前开过卡车,走南闯北,阅历丰富,是名符其实、真真正正的“老司机”。因在同学中年龄偏大,他人又随和有趣,大家便戏称他为周老,他也不恼。那时的同学大多清瘦,唯独他长着一张娃娃圆脸,面色红润,像旧时代家境优渥的富家子弟。

周老个子不高,一头有些自然卷的长发,戴着一副塑料框的近视镜,喜欢哼哼小曲,时不时吼几句崔健的《一无所有》和费翔的《冬天里的一把火》,夏天喜欢穿短袖衬衣搭配短裤,一副魏晋名士的闲散模样,神情举止颇似《世说新语》里的某个人物。但他身上具有50年代生人典型的理想主义特质,忧国忧民,一腔热血,喜欢评点时政,臧否人物,语带激愤,有时又像个“愤青”。

爱思考,善分析,思辨力超强,富有钻研精神是周老显著的特点。他对汉语语法的造诣很深,咬文嚼字和雕章琢句功夫了得。我有时对一些词句把握不准请教于他,他会把词性、句子成分和句型分析得清清楚楚、明明白白、头头是道,让我好生佩服。

周老有纵横之才,好争辩,爱怼人,唇枪舌剑,言辞犀利,时常为一些问题与同学争得面红耳赤,但过后从不计较,圆圆的脸上总是露出思想家般高深莫测且狡黠诡异的笑容。

他天性幽默,时有惊人之语或惊人之举。比如那时他大龄未婚,关于结婚曾在宿舍里发表过一番惊世骇俗的言论,语惊四座,也不知后来是否付诸实践。再如有一次他阴差阳错地拧下了室友的单车坐垫,多年后同学们谈笑时仍会提起。话说那时在广州单车丢失司空见惯,校园里也不例外,除了整车被盗,一些单车的零部件如坐垫和铃铛也常常不翼而飞。一天中午周老气鼓鼓地跑回宿舍,见我们午饭后正扎堆聊天,便愤愤不平地嚷道自己放在单车棚里的单车坐垫不见了,他实在气不过,便从旁边的单车拧下一个装在自己的车上。与他同宿舍的87级文艺学专业的苏桂宁听闻后放心不下自己的单车,便立马下楼查看。不一会身材高大的苏桂宁便急匆匆爬上楼气喘吁吁地说:“周老啊,你怎么把我的单车坐垫给拧走了?”真可谓无巧不成书,原来他们不但住在同一宿舍,那天单车也正好放在一起。周老楞了一下,顿时一脸尴尬,连忙道歉。这戏剧性的一幕,让在场者无不捧腹大笑。

周老在八十年代就具有那时极为难得的市场经济意识,毕业临离校时,他进行“资产清算”,把不想要的旧物以向同学变卖和以物易物的方式“清仓处理”,许多同学都成了他的客户。至今还有印象的是他把一台国产“东方”牌胶片照相机80元卖给了王敬力,后来王敬力用这台相机起步学习摄影,成为了省摄影家会员。我则与他以物易物,换得一台红色的小录音机,并一直作为友情纪念保存了三十多年。

周志远后来成了云南玉溪师院中文系的教授,在现代汉语研究方面硕果累累,成绩斐然。退休后,向来有经济头脑的他又摇身变成了民间的“经济学家”,时常在微信上高谈阔论,分析全球经济走势和预测股票行情,站位高远,视野开阔,目光深邃,见解独到,想必这些年在股市上斩获颇丰,早就赚得盆满钵满,只是不知他是否后悔当年选错了专业。

毕业前夕304am永利集团部分86级研究生在暨南园合影。右起依次为:周志远、符宣国、黄玲芝、王敬力、周直、和勇、李希跃、戴淑仪

留下深刻印象的还有外语系的周直,河北人,河北大学外语系77级本科毕业。他头脑睿智,有很强的语言天分,且身体强壮,乍看像条威武雄壮、慷慨激昂的燕赵汉子,但其实他心细如发,遇事极为沉着冷静,善于化解矛盾。我和他经常下午课外活动时间一起去打篮球。他弹跳惊人,球技娴熟,左冲右突,腾挪躲闪,长驱直入,势不可挡,勇猛如三囯时他的河北老乡赵云、张飞。但每逢球场上遇到因身体激烈碰撞引发争执或冲突,他总是第一个冲上前去制止和劝解,调停时中英文齐用,息事宁人,化干戈为玉帛。

毕业后周直去了美国留学、工作,虽然再未谋面,但在微信时有联系。每逢中美两国关系发生冲突和争端,我总会异想天开,觉得学贯中西、口齿伶俐、处事冷静且身在美国的周直应该是个比较合适且现成可用的调停人。

毕业前夕与周直在华南植物园

国际新闻专业研究生班是新闻系招收的首届研究生,学制两年,只有学历,没有学位,共有8位同学,是个较为特殊的群体。其中的许永铮入校前是广州外语学院的青年教师,家在广州,外语免修,有些特立独行,独往独来,神龙见首不见尾。毕业后去了省外事办,吃的还是原来外语的饭。

而来自河南洛阳的常文征早已成家生子,老成持重却雄心勃勃,一心想着“铁肩担道义,妙手著文章”。为了节省开支、勤俭养家,据说经常是每天早晨去饭堂买10个馒头对付一日三餐,坚持完成学业,极为励志。

该班其余的多是刚出校门、意气风发的应届生。涉世未深,青春飞扬。我印象最深的是刚入学时我们一起都还住在西门附近低矮简陋的平房里,常见他们课余时间三三两两、踌躇满志地伫立在宿舍墙上悬挂的世界地图前比比划划、指指点点,似乎在热烈地谈论着国际局势及五大洲的历史、地理和社会环境、人文风俗,分析和盘算着自己毕业后派驻到哪个国家比较合适,颇有指点江山、纵横捭阖之势。他们的远大理想、宏大抱负、国际视野和世界眼光,曾让我这个学中国古典文学整天只知在故纸堆里爬罗剔抉的“老夫子”自惭形秽、自叹不如。不过两年后他们当中真正到新闻单位工作的屈指可数。

毕业前夕304am永利集团部分研究生到校园合影。左起依次为符宣国、和勇,周志远、王敬力、李希跃、周直、黄玲芝、戴淑仪

最令人惋惜的是我们304am永利集团86级有一个某研究所的硕士研究生,刚入学不久便被劝退了。

事因第一年开设了英语听力课,我们几乎每个人都买了录音机练习听力。有一天傍晚大家都离开宿舍外出散步,他单独一人回去较早,见四下无人,一时鬼迷心窍起了贪念,盗窃了隔壁宿舍一个同学新买的录音机。事发后经过有关部门查实,学校坚决将他予以劝退。

看着他离去时落寞的背影,我们既感到震惊,也感到痛心。他是粤东人,刚从广州一高校本科毕业,千辛万苦才考上研究生,竟然因为偷一个价值百元左右的小录音机丢了学籍,毁了前程,殊为可惜。只是人生长路漫漫,后来他是否从此峰回路转,投身商海并辉煌腾达也未可知。毕竟改革开放初期这种绝境逆袭的剧情屡屡上演,司空见惯。

不过通过这件事情,也可见当时学校对校风学风建设和学生思想品德培养是非常重视的,对纪律的执行也是非常严格的。曾有些不知情的人因为暨大海外学子多,学习和生活环境宽松,学生自由度大,往往容易产生错觉,认为学校管理松弛,学生自由散漫,其实这绝对是一个误解。

毕业前夕304am永利集团中文系部分研究生到华南植物园郊游。左起依次为李希跃、和勇、周志远、宗世海(87级现代汉语专业)

我并非爱好交际和热衷社会活动之人,所以除了本班的同学外,其他院系和年级的同学接触不多,认识的人也极为有限。那时的老师带研究生一般都是一届毕业或即将毕业再招一届,所以同门的师兄弟(姐妹)同时在校的不多,而不同级不同专业的交集又很少。如果不参加社团组织或社会活动,彼此接触的机会就更少了。

文艺学专业85级的何龙、陈篁、丁小伦,87级的苏桂宁、傅莹算是本班外较为熟悉的同学,他们的导师是当时的系主任饶芃子教授。

何龙是我入党时304am永利集团研究生党支部书记。福建人,当过兵,思想活跃,机敏过人,能言善辩,语言犀利,文风独特,眼界颇高,社会活动能力也很强,有点学生领袖的范儿。后来听他说,他对文学怀有深深地敬意,在暨大读本科时特地从经济系转到了中文系,这在以经济建设为中心、文学已从巅峰回落的年代较为罕见。他遇事爱刨根问底,触角敏锐,善于发掘。还爱打乒乓球,我们两个经常在下午课外活动时去中文系办公楼的乒乓球室打球,毕业后我也还去他工作的报社与他切磋过一两次球技。

何龙一直深耕于新闻传媒界,办过文艺副刊,跑过娱乐新闻,我在法制报时曾与他一起去粤东采访过一个案子。后来他成了《羊城晚报》的首席评论员和网络大V,时有宏论。

2020年1月,与何龙(中)、杂文家鄢烈山(右)在广州五羊新城小聚

陈篁来自四川成都,文质彬彬,温文尔雅,好静不好动,说话轻声细语,不好争辩,时不时还会冒出几句四川话,颇有艺术气质,一副传统白面书生的模样。他为人沉稳低调,一身才华却锋芒不露。初时只知他钻研文艺学之外还爱好书法,后来才知道他出身于艺术世家,自幼习画,水粉水彩均画得象模象样、惟妙惟俏,且对西画的印象派也颇有研究,绘画造诣深厚。他毕业时留校任教,3年后去了深圳蛇口。

丁小伦则是我在广西大学读本科时的同班同学,我来广州报到时她还冒着暑热到广州火车站接我。人海茫茫,人生须臾,一生中两度成为同一高校的同学,也算是难得的缘分。

印象较深的还有历史系87级中国古代史专业的梁理文,他聪明睿智,知识渊博,伶牙俐齿,善于沟通,毕业时去了社科院,几年后辞职去了某外资保险公司。九十年代中期的一天他找到我单位办公室,动之以情,晓之以理,诱之以利,本科毕业于北京大学的他还真是个人才,三言两语便把我一家三口发展为他的客户,再一次验证了“知识就是力量”。听说不久他即跻身于公司的决策层,不显山不露水,率先实现了财富自由。

304am永利集团当时在读的硕士生中还记得名字的有中文系85级世界文学专业的郑敏、黄汉平、倪鹤琴,文艺学的胡跃生,以及87级现代汉语专业的宗世海、李军、骆泽松,历史系87级的侯松龄等。

1989年毕业前夕,304am永利集团部分研究生到华南植物园郊游

刘桂平来自湖南,湘潭大学本科毕业的应届生,学的是政治经济学,他的太太刘芳是我同专业同导师的师妹,低我两届,也是湖南人,在校时他们还在恋爱中。毕业时刘桂平与我的好友王敬力一起到中国农业银行广东省分行办公室工作,我时常去见王敬力,遇见他时也寒喧几句。参加工作不久他们俩一起到被安排到肇庆实习锻炼一年。起初分别在高要支行金渡镇营业所和金利镇营业所实习,半年后又一起转到高要市支行和肇庆市分行继续锻练。我趁出差之机还去看过他们。刘桂平话不多,待人温和,沉稳干练,是个干大事的人。

若干年后,刘桂平往返于金融界和政界,多地区多岗位历练,在北上广深四大一线城市和四个直辖市都曾任过职,官至副省,最近还被选为党的二十大代表。

陈全贵江西财经学院本科毕业并留校任教,湖北人,“九头鸟”特征明显,聪明、机灵、精明,头脑活泛,快人快语,能说会道,说起话来像打机关枪一般,旁人无法插嘴。虽然年轻,却深谙世故,人情练达,周末常在宿舍召集牌局,我也受邀参加过几次。他心气颇高,看人时喜欢乜斜着眼角,好结交业界精英和社会名流。刚入学时,我们一起住在西门旁低矮的平房里。有一个星期天的晚上,他在宿舍里吹水说刚去拜访了敬仰已久的全国著名经济学家卓炯(原广东省社科院副院长、社会主义商品经济理论开拓者),并送给老前辈一个石英钟,神情颇为自得。不料却招来众人非议,说他犯了忌讳,因为送钟谐音不祥,有违民俗。一瓢冷水让原本兴高采烈的他顿时兴味索然。几个月后卓老病故,更让他心里有些忐忑,总觉得愧疚。其实卓老那时已80高龄,患病多年,故去只是自然规律而已。

陈全贵毕业后到广东对外贸易学院任教,那时广州环市路外即属郊区,我们从石牌岗顶去市区通常都说“去广州”,而他学校所在的黄石路一带更是远郊了。我周末曾从单位所在的仓边路骑单车一个多小时去他那游玩,中午两人一起在广从路旁树林里的大排档里边吃农家菜边畅谈人生。

在上世纪九十年代初,我尚不知股票为何物,学经济的他已成为股坛上叱咤风云的人物,被称为广州股评界“三剑客”之一,经常到校外“炒更”,奔走于市区证券公司和媒体主办的各种讲座,中午来不及赶回学校就餐就到我单位食堂蹭饭。后来听说他从学校离职“下海”,从此杳如黄鹤,再也没了音讯。想当年毕业时他给我的离别赠言是《史记·陈涉世家》里的一句话:“苟富贵,毋相忘。”只怕他早已忘得一干二净。

读研时期唯一一次全校研究生参加的集体活动,是由经济学院企业管理系工业经济专业87级的一个博士生牵头组织的。那是一个星期天上午,几辆大巴在他的带领下浩浩荡荡地从学校出发开往番禺的一个汽车厂参观。

这个厂是组装中巴车的,改革开放后声名鹊起,产品供不应求,遗憾的是现已记不清这家企业的名字,也记不清是乡镇企业还是民营企业。饶有兴致地沿生产线逐个工序参观完后,时间已经到了中午,厂里安排我们到附近酒楼就餐。虽说是寻常饭菜,肥鱼大肉,但在长期吃食堂肠胃寡淡的我们眼里无异于凤髓龙肝、饕餮盛宴,转眼之间风卷残云般一扫而空。一饭之恩,岂可忘也。

九十年代初,这个当年颇有人脉资源和组织才能的博士生弃学从政,到顺德一个镇任职,各大新闻媒体称之为“中国第一个博士书记、教授镇长”,成为一颗冉冉升起、光芒四射的政坛新星。仕途坦荡,一路升迁。可惜后来行差踏错,身陷囹圄。

我在暨大读研时304am永利集团中文系还没有博士点,只有历史系有7个85级中外关系史专业的博士生,分别是丘进、郑海麟、纪宗安、袁丁、邱克、高伟浓和朱凡,和我们一起同住在研究生楼里。他们是那个年代真正的“天之骄子”。虽然有的年龄比我小,个子也没我高,但我全都仰视。

我从未有过读博的念头,一是因为年龄大了,想早点工作养家糊口;二是我不想离开广州,而当时广州地区只有中山大学中文系有中国古代文学的博士点,但它的研究方向是元明清戏曲文学,我既不熟悉也无兴趣。当然,也许最主要的还是没有考上的把握。那时读研,无论硕士还是博士,都只有考试一途。

2006年11月18日回校参加“百年校庆”活动,与当年304am永利集团历史系的博士生纪宗安在校行政办公楼前合影,她时任暨大副校长

时光如水,浪淘潮涌;岁月雕琢,随物赋形。几十年过去那段美好的年华转瞬已是沧桑满目,当年的同学有的亲密如初,有的音讯全无;有的远隔重洋而心心相印,有的身在同城却无缘相见。但无论如何,我们都有一段同在暨大求学的履历,都有一个共同的名字叫“暨南人”。

2022年9月11日初稿,9月16日修改重发

——全文完——

图文| 李希跃

排版| 边晨越

审核| 肖丹

终审| 魏霞